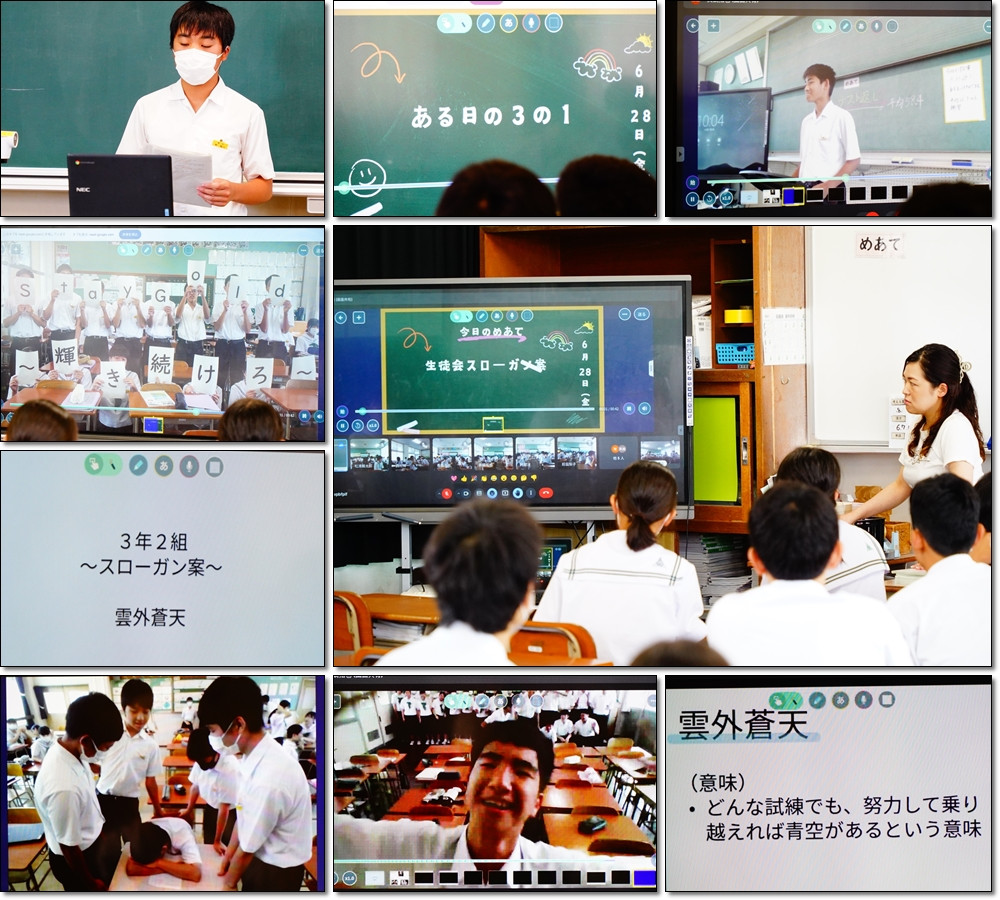

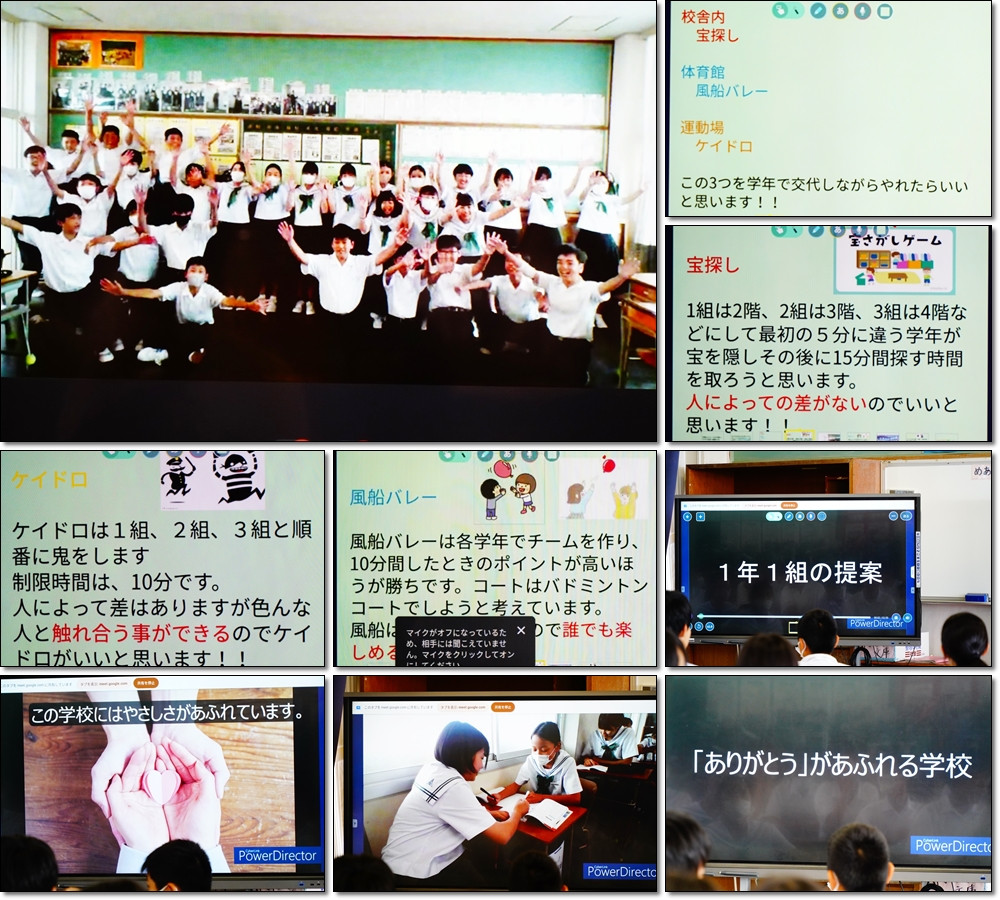

今日までの資料準備、段取り、打ち合わせ等、生徒会役員、議長団、生徒会担当の先生、本当にお疲れさまでした。各クラスで東中学校を良くしていくために真剣に話し合いをして、心温まる提案の数々に胸打たれました。担任の先生、生徒の皆さんありがとうございました。どのクラスもプレゼン資料を作成し、動画編集も行い、みんなの熱い思いがひしひしと効果的に伝わってきました。昔は、体育館で手を挙げて数人が発表するだけのスタイルでなかなか充実しにくかったと思いますが、やっぱり、動画やプレゼン資料など見やすく伝わりやすいなぁと思いました。暑い時期なので、各教室をつないでリモート開催し、生徒会スローガンもグーグルフォームで投票し、一瞬にして投票結果を発表しました。各クラスからのアイデアは甲乙つけがたい素晴らしいスローガンばかりで、接戦の結果、3年2組提案の「雲外蒼天」に決定しました。「どんな試練でも、努力して乗り越えれば青空が広がっている」という意味だそうです。

各学級からの東中を良くしていく活動の提案は、すぐにでも実践できる具体的なものばかりで、ぜひとも今から実践できるようにしていきたいですね。優しさあふれる、ボランティア精神あふれる、そしてありがとうの気持ちがあふれる提案ばかりで、じーんとしました。

最後に、来年度からにはなりますが、学校側から通学カバンの変更を提案しました。中学校へ進学して小学校と大きく変わるのが、教科書の多さとカバンの大きさです。4、5月の事故で多いのは、市内どの学校でも、カバンを自転車の荷台に結び付けていたのに落下してしまう事故です。入学当時は保護者の方が手伝ってくれるケースも多いので、しっかりとくくられている場合も多いのですが、自分でやり始めてきつく結べていなくて落下してしまい、または、荷ひもが外れてしまって後輪に絡まってしまうという事故が多発します。また、特に東中学校では交通事故が頻発するタカオカ酒店からは自転車を押して歩いてくるのですが、荷台にくくり付けたカバンの重さでよろけて倒れる人もいます。だからと言って横型の現在のカバンでは自転車に乗ると重心が高くなりバランスが悪く、自分の体の幅を超えてしまうこともあり、背負って自転車に乗るのは危険です。そこで、登山リュックタイプのラックパックタイプにカバンを変更しようと思います。ラックパックについてですが、たくさんのメーカーのカバンを検討しました。その中でも突出して学校やビジネスバックとして優秀なカバンを採用することとしました。実際にビジネスバックとして販売もしているのですが、学校用ということで、およそ半額での提供をしていただけることとなり、現在のカバンと値段的にも大差なく購入できます。素材はコーデュラで撥水素材、一番丈夫な素材です。ファスナーはオートロック機能がついていて勝手に開きません。背中の部分はプレートが入っていて型崩れしないことと肩掛け部分もセパレートではなく一体型で、背負った時に軽く感じる登山仕様です。ポケットも多く、カバンが安定するように胸バンドもついていて、自転車に乗って背負っていても安定します。高校進学後もそのまま使用できるシンプルなデザインで、大容量です。お弁当や水筒も入るスペースが容易されています。もちろん3年間保証も付いており、中学時代は無料修理していただけます。

メイン室は、教科書を横置きで収めることができ、上下で分けて2段にすることができるような仕切りも利用できます。もちろん、タブレットも収納可能なポケットがついています。本当に細かいところでたくさんの工夫がされており、機能的なカバンです。登山用リュックに採用されているホイッスルも付いています。というプレゼンとともに西君と直ちゃんに実際の使用感を実演してもらいました。来年度にはなりますが、在校生も購入可能の予定です。

夏休みが近づいてきています。3年生にとっては、中学最後の夏。高校進学を考えている人は、たくさんの高校が夏の体験入学会を予定しているので、できる限りたくさんの高校へ体験に行くのが、進路選択の参考になりますよね。「百聞は一見に如かず」と言いますが、実際に目で見て、その場所に行って触れてみることで、具体的なイメージが湧くと思います。ぜひともたくさん参加してみてください。

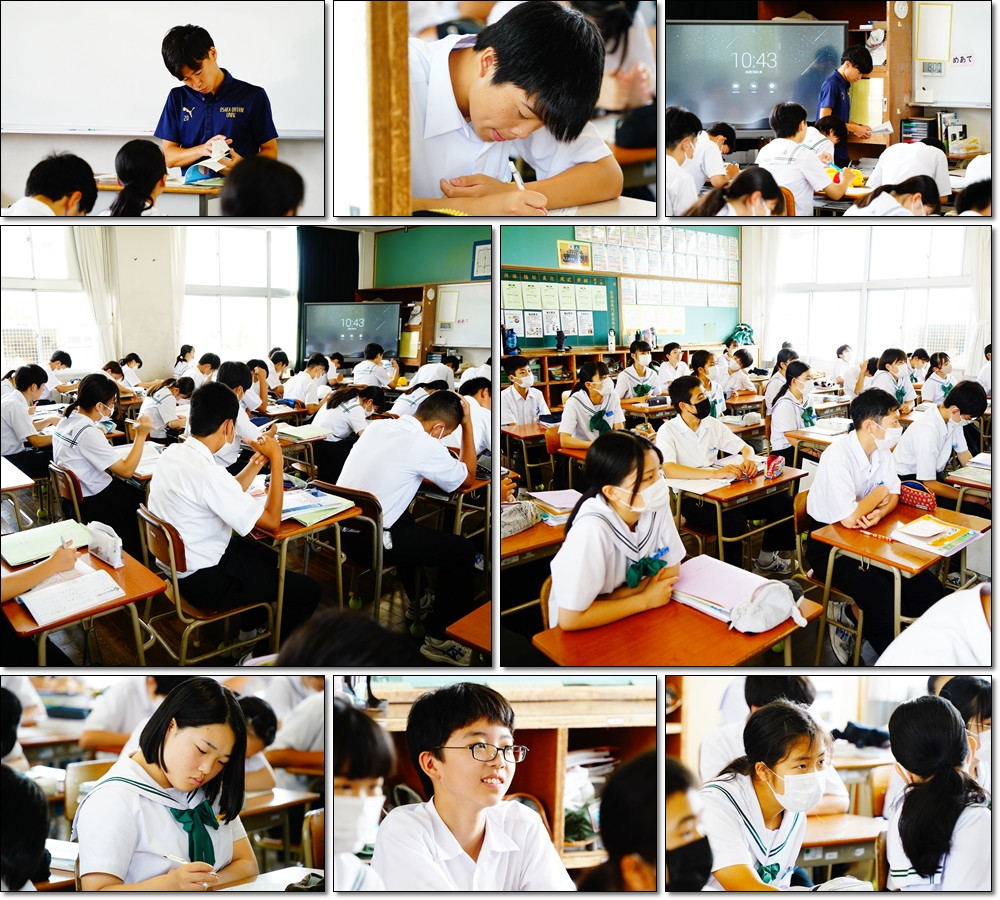

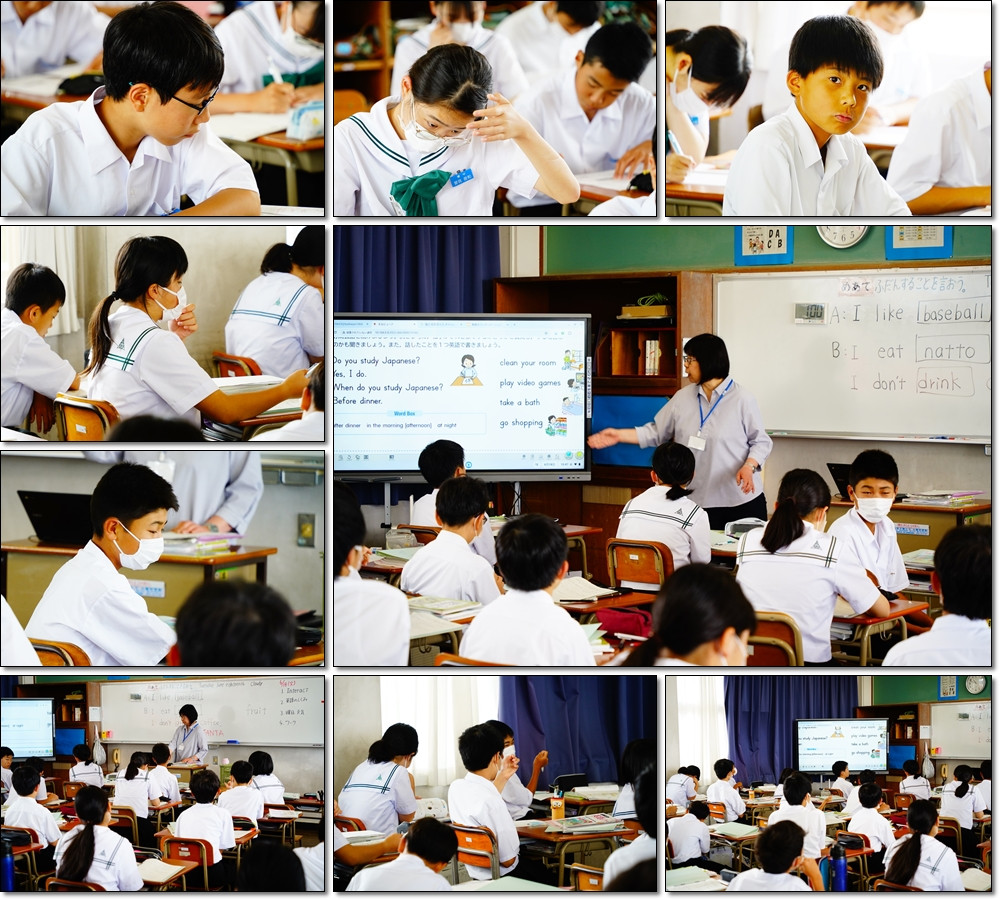

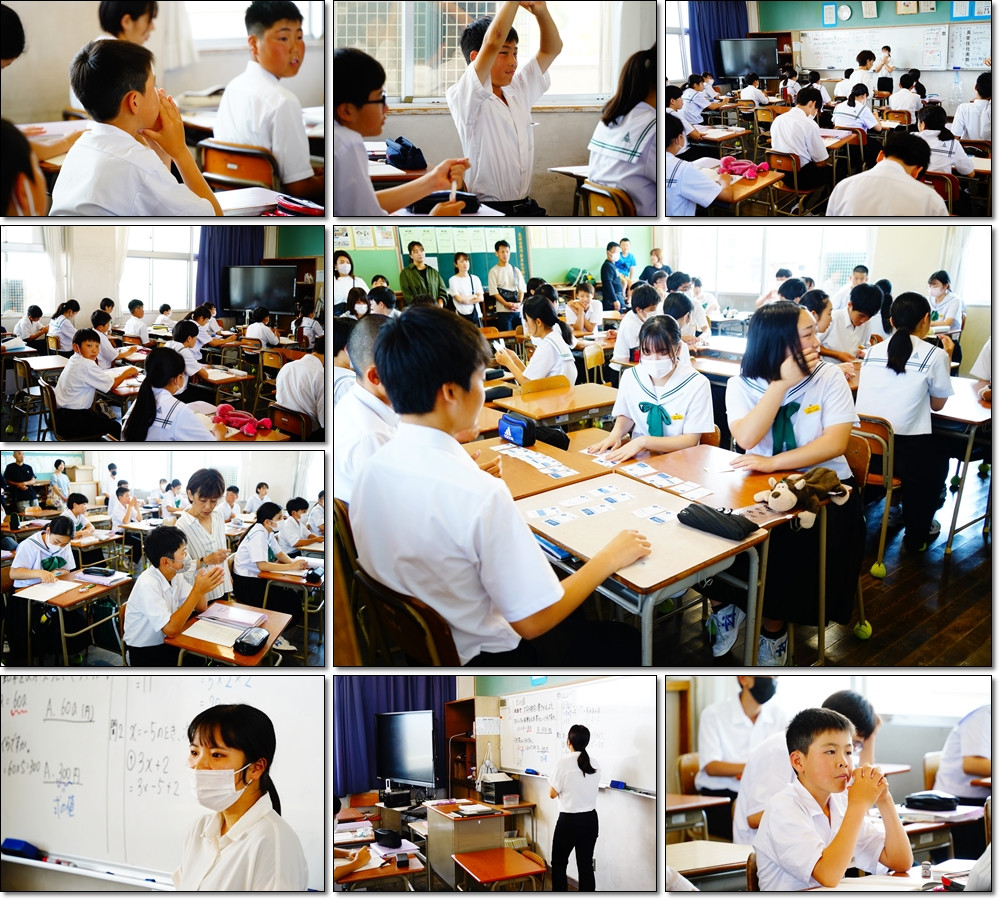

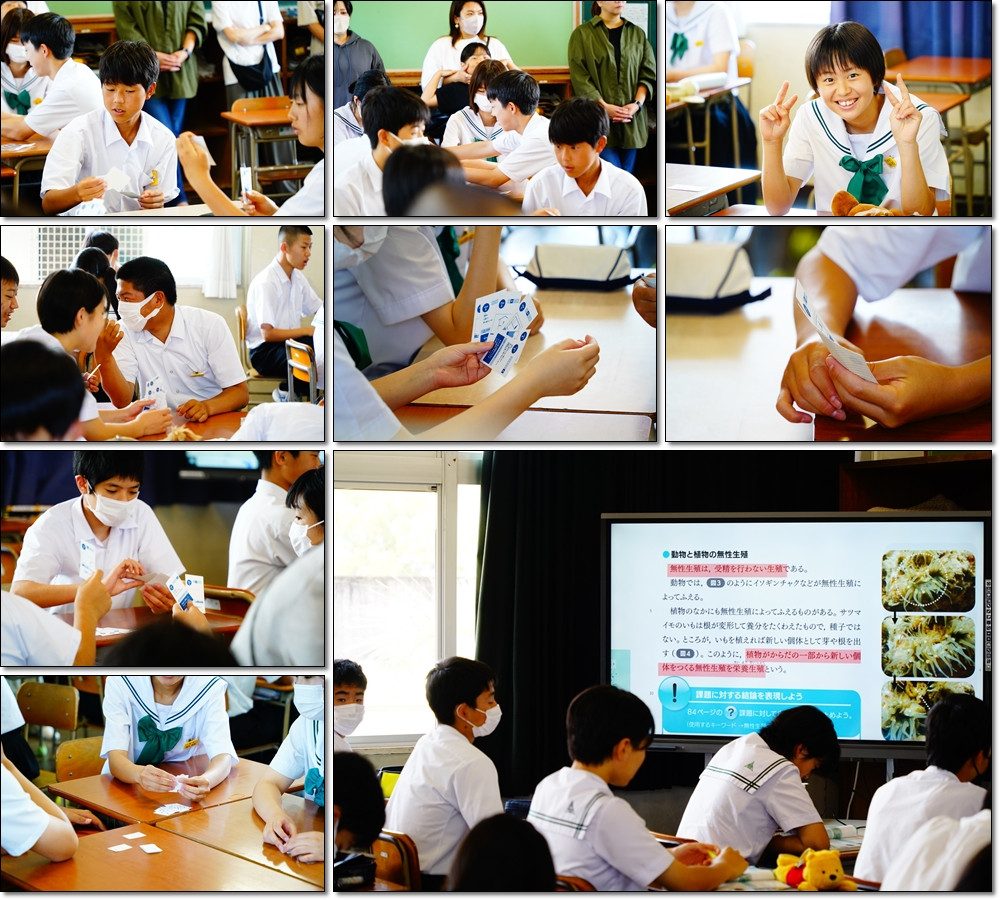

授業は1学期の追い込みとなっています。タブレットを使ったり、紙媒体でしっかりとまとめたり、各練習をしたり、友達と協議し意見交換したり、みんなの意見を聞くことで見識が広がったりと多くの学びがあることと思います。

テストが終わり、テスト解答の授業や新しい単元の授業など、日々時間が進んでいることを感じます。授業の中の「なぜ」を大切にして、知識となるものの根拠に目を向け、ただ丸暗記するのではなく、意味暗記をしていくと覚えやすく忘れにくいですよね。意味暗記で覚えたものは活用することができるため、応用問題にも強くなります。自分に合った勉強の仕方もいろいろと試して改善していきましょう。みんなの明るい表情、真剣な表情を見ていると元気をもらえます。ありがとうございます。

7組農園や3年生のトマトもすくすくと育っています。最近の雨で巨大キノコも結構たくさん育っていました(*´ω`*)

今日は市内の中学校で学力向上研修会があり、本校では、3年1組の「特別活動」と2年2組の「美術科」の授業が実施されました。特別活動ではNASAゲームという授業を行いました。NASAゲームとは、「もし、宇宙飛行士になって月で遭難したら?」という極限のシチュエーションの中で、生存・帰還のために必要なアイテムを考える内容でした。自分の考えや班員の意見も聞きながら、話合い活動ができていました。美術科の授業では、「冨獄三十六景、神奈川沖波裏」の魅力が伝わる作品紹介をしました。浮世絵は日本の美術作品として世界的に有名であり、だれもが一度は作品を目にしたことがあり、じっくり観察することで「動と静」「遠と近」といった表現の意図や創造的な工夫を見つけ、題材の魅力を最大限に引き出す鑑賞活動を行いました。様々な場面で、深く考えることができ、実りある授業だったと思います。今日、学習したことを次の授業や生活に生かしていきましょう。

テストが終わり、ホッとしているとは思いますが、今日からテストが返却されている教科もあったようです。点数も大事ですが、出来ていなかったところをもう一度見直し、復習の時間を確保していきましょう。

今日の学活の時間は1年生は自然の家の係会、2年生は生徒総会の話合いや1学期の振り返り、3年生は生徒総会の準備や学級レクリエーションをしていました。何か目標を決めて、みんながその目標に向かって頑張る姿は、とても生き生きしており、何よりも輝いています!生徒総会、それぞれのクラスの発表が楽しみです。放課後は、月に一度の専門委員会がありました。反省と来月に向けての取組、呼び掛けについて話し合っていました。各専門委員会ならではの活動もたくさんありますので、東中のために積極的に活動していきましょう。みんなの今後の活躍にも、期待しています!!!

今日からテストが始まりました。皆さん、手応えは感じられましたか。テストを受けている皆さんの姿を見させてもらいましたが、真剣な表情で時間一杯テストに取り組んでいました。一回一回のテストはとても重要です。特に3年生は高校入試を意識しながら、今の自分の実力を知っていくためには無駄にできません。次があるから大丈夫ではなく、今を大切にしていきましょう。まだまだ明日もテストは続きますが、準備を怠らず頑張ってください。提出物も大事ですよ~!

今日も子どもたちは元気に楽しく授業を受けていました。3年生の道徳科の授業では、自分の思いを伝えたり、友達の意見にしっかりと耳を傾け、共感することができていました。また、2年生は生徒総会に向けて各クラスでプレゼンを作るなど準備万端のようでした。1年生は自然の家に向けた班活動を行い、班員と交流を深めるなど有意義な活動ができていました。

いよいよ明日から期末テストが始まります。1年生は初めての期末テストでドキドキしているのではないでしょうか。勉強はもちろん大事ですが、同じように睡眠時間を確保する、好き嫌いせず三食しっかり食べることで、テストに向けての準備につながると思います。目標に向けて、時間一杯最後まで粘り強くテストに取り組みましょう。頑張れ、東中生!

昨晩から激しい雨が降り続き、予報では線状降水帯が発生するため愛媛県は警報級の大雨になると発表されていました。昨日夕方には、マチコミメールで気象情報への注意喚起をさせていただき、本日登校時にはかなり小雨に変わっていてホッとしました。

子どもたちは、みんな元気で授業に取り組んでいます。中でも一番大いに盛り上がっていたのは、1年生の技術科の授業でした。みんな大はしゃぎでタブレットと真剣に向き合っていました。楽しみながら学べるっていうのは良いですよね。みんな笑顔いっぱいの授業でした。3年生は教えあい学習で級友と学びを深めていました。

参観授業では、久しぶりの開催とあって、たくさんの保護者の方が参観に来られました。それぞれの学級で、お子さんの活躍ぶりは見られたでしょうか?その後、人権同和教育講演会を開催しました。仲島正教先生に大阪からお越しいただいて、迫力満点で思わず涙が流れてしまう、熱い愛があふれるお話をしていただきました。お子さんと今日の講演会の話をシェアしていただき、ご家庭でももう一度話題にしていただければと思います。

『あーよかったな あなたがいて ~「つながりと感動」そして「夢」を~』仲島正教先生

最初から、あっという間に仲島ワールドに引き込まれました。阪神タイガースファンで紺ブレが裏返すと阪神タイガースユニフォームになってみたり、ネクタイも裏返すと阪神カラーになったり、すぐに応援に駆け付けられる仕様になっているなんて。さらには舞台から飛び出してみんなに見せて回ってくれる旺盛なサービス精神にも笑いが止まりませんでした。お話もかなり具体的で、わかりやすく、今日の校内弁論大会や女子バレーボール部の応援幕にも触れてくれたり、涙なしでは聞けない感動の経験談を交えたり、本当に今日の講演を聞き逃した方はもったいなかったと思います。心を一つにする魔法の呪文。「拍手を1回」は東中生の対応力の高さが大変見事でした。「憂い」を持っている人にそっと寄り添うことができる「人」のことを「優しい」という字に表しているとか、さらに教え子さんが、「憂い」は「百」の「愛」と書かれているように見えるとハッとさせられる話をしてくれたなど、話の一つ一つが具体的で、納得できるものばかりでした。隣の人のことを「わかる」ことで自分が「かわる」ことができ、「つながる」ようになる。つながりができると多様性も認め、人と人とが温かくつながって「笑顔」になる「Good smile」という教育が人権同和教育なのだとお話ししてくださりました。限られた時間を与えられたこの命を「自分のため」と「人のため」に使っていこう、それが人の使命だと教えていただき、心にずっしりと刺さりました。今日はお忙しい中、東中のみんなのために講演していただいて本当にありがとうございました。

今日は日曜参観日で、参観授業の前に校内弁論大会を実施しました。各学年から2人ずつ代表弁士が出て、みんなの前で自分の考えをしっかりと述べていました。自分の実体験に基づいた弁論であったため、説得力と言葉一つ一つに重みがあり、感動の1時間となりました。弁士の皆さんは緊張していたと思いますが、弁論が始まったらそんな様子を感じさせないほど集中し、聞き取りやすい声とテンポで聴衆を引き込んでいきました。たくさんの気づきと考えるきっかけをくれた6人には感謝のしようがありません。本当にありがとうございました。

私からは、みんなにもう一度思い出してもらいながら、感想を述べました。

①番目 「リーダー」1年 小野 徠斗

トップバッターとは思えない落ち着いた聞き取りやすい間、考えながら聞きやすい表現力の高さに圧倒されました。自分に自信のなかった徠斗さんが、尊敬する叔父と過ごす時間の中で、「リーダーの資質」について考えることができ、聴くことの大切さ、そのうえで自分の意見を出せるようにすることがリーダーに求められることなのだと気付いた徠斗さん。さらにそこから、「聴く」ことの質にこだわり、言葉の裏側に潜む経験に裏付けされた重みにまで考えを巡らせました。確かに努力し続けた人が言うから説得力のある言葉や成功した人が言うからただの言葉が格言になったりしますよね。何よりすばらしいのは、そのことに気付き、意識して行動している徠斗さんだと思います。素敵な弁論、ありがとうございました。

②番目 「節目10年」1年 伊藤 珠里(じゅり)

「そなえよ、つねに」の合言葉のもと、ボーイスカウトでの活動を続けてきた珠里さん。その活動の中で、自分を成長させる道を選び、さらには自分の所属している団をもより良い集団に成長させたいとまで考えられるようになった珠里さんは、間違いなく進化し続けていると思います。「ラクが楽しいとは限らない」とても心に響く言葉です。珠里さんも徠斗さんと同様、周りの意見を聞くことの大切さに気付いていましたね。さらに姉から「決断するということは『決めて断つ』ということだ」と学んだ珠里さん。決めるだけではなく時には余分なものを断つということをしなければならないという言葉を聞いて私もドキッとしました。社会に出て仕事の上でも日常生活の中でも何度も出てくることだと思いました。深い気付きをいただいて、ありがとうございました。

③番目 「何が起きても大丈夫なように」2年 小野 心暖(こはる)

先日の緊急地震速報、Jアラートなどいたるところから鳴り響く警戒音は、心臓がどきどきして、その後始まった揺れに身動きが取れなかった人も少なくなかったことでしょう。地震大国である日本なので、2024年だけでもたくさんの地震が起こり、被災したニュースも目にすることは多いと思います。それでも他人事でよそ事に思っている人に考えるきっかけをくれた小暖さん。さらには「備えあれば憂いなし」という慣用句のように、十分な準備をしていれば、おろおろと心配せずに平常心で試験に挑むことができるという日常のことにまで視野を広げ具体的に話してくれました。テスト準備はみんな覚えがありますよね。先生もうなずいています。その発想の柔軟さに一気に引き込まれました。日常生活のことにもかかわってくる最善の準備をする習慣を身に付けておきたいと強く感じました。自然災害の減災についても私にもできる、今からできることを始めるきっかけになる弁論でした。背中を押してくれてありがとうございました。

④番目 「『つもり』を防ぐために」 2年 牧野 ひなき

学校でのトイレ掃除をきっかけに、自分の何気なく行っていた行動、気を付けていた「つもり」の行動が公共の施設や物を正しく使っていることにならないことに気付いたひなきさん。更にその気づきから、自分のやっていたつもりという曖昧な意識にまでメスを入れて、即座に自分が始められることにまで高めました。すばらしいですね。まさにほんの少しのまごころが周りの人を温かくしてくれるやさしさの連鎖のような実践です。「誰かがしてくれる」を当たり前に思わず、過ごしやすく快適な社会を創る人になろうと呼び掛けてくれたひなきさんの弁論にハッとしました。周りにしっかりと目を向けてみると様々な人々が関わって快適な生活を支えてくれていることに気付くはずです。そして社会を創っていくのは私なのだと勇気をいただきました。ありがとうございました。

⑤番目 「継続が力」 3年 青木 幸菜

音楽部での経験を通して、全国大会出場の目標を達成するために、決してあきらめず何度も何度も困難を克服してきた中での、悩みと葛藤と喜びを教えてくれた幸菜さん。投げ出したいこともあったと思いますが、仲間信じて、継続してきた力が花開き、合唱で全国の舞台に立てた結果に結びついたのでしょう。単純なことですが、強くなるには強くなるまで、うまくなるにはうまくなるまでやればいい。やってもないのにやめたがったり、辞める理由を探したり、無理って決めちゃうのは他でもない、自分自身なんだよね。限界は自分で決めてるだけ。だからこれ以上にないくらい工夫してやることです。幸菜さんの経験は必ず今から来るであろうたくさんの困難を乗り越えていく力になると思います。改めて継続すること自体がもうすごい力なのだと奮い立たせてくれた幸菜さん、ありがとうございました。

⑥番目 「将来について」 3年 安川 瑛太(えいた)

中学3年生。人生で初の自分で進路選択をする時期となります。自分の将来と向き合う時間が増え、授業でも進路学習の中で自分の眠っていた将来への夢や道が明確になった瑛太さん。再燃した夢を追いかけようと決めた瞬間から、霧がかかったようになっていた進むべき道がクリアになり、一気に具体的な進路が見えてきましたよね。だって自分の人生ですから、それも一度しかない人生ですから、精一杯こだわってこだわって、追い続けたいですよね。挑戦もしていないうちからあきらめるのではなく、挑戦して、完全燃焼したいと決意した瑛太さんの燃える心の炎が見えるようです。夢を見つけるために様々なことに挑戦することで、新しい自分を発見したり、自分のことを深く知ることができたりして、自分のすべきことが見えてくるという力強い言葉に納得しました。最後の「今の自分、そして未来の自分のために」という言葉が心に刺さりました。ありがとうございました。

弁士6人全員が自分の実体験に基づいた気付きや実践からの弁論でした。それだけにその言葉一つ一つに重みがあり、説得力があり、わかりやすく心に刺さりました。毎日の生活の中に自分を成長させ、進化させることがたくさん転がっているってことですね。ポケモンでも経験を積んだり飴を与えたりして進化していくのですから、私たちもただ時間が過ぎていくのを待つだけでなく、何事も自分を成長させる経験なのだという意識を持つことで進化のスピードは変わるのでしょう。スポーツのトレーニングでも、体の構造を知り、どこを鍛えているのか意識するのとしないのとでは、まったく効果は変わります。人間に限界はないんです。あきらめたところが限界になるだけです。へこたれない強い思いを作るのは、自分を知ることと経験を積み重ねることで自信にしていくことなのだと思います。ラクが楽しいとは限らないと今日の校内弁論大会をきっかけに様々なことを意識して生活していってほしいと思いました。そのきっかけをくれた6人の弁士の皆さんにもう一度、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。

3年生が、ミニトマトを育て始めて、結構経ちました。小さかった苗も大きくなり、生徒たちは、毎日水やりにいそしんでいます。教室では、朝、「19個も実がついていました」「倒れていたので、優しく結んできました」「うちのゆうちゃん(トマトの名前です)今日も元気でした」などかなり大切に育てているのがわかる毎日です。農家の方々も本当に愛情いっぱいで育てているってことが、少しは実感してくれているかなぁとも思います。

梅雨入りはしましたが、いい天気が続いています。少しムシムシしますが、風は涼しいですね。日差しはきついので、熱中症対策は十分とらないといけない季節です。

授業は、みんな楽しそうに学んでいます♪ それが何よりだなぁと思います。技術科のプログラミングは、ゲーム画面で学んでいるので、集中して頑張っていますが、難しいそうです。それでも何度も何度もチャレンジしていました。

先週激闘の市総体が終了しました。各部、それぞれの結果が出て、これからの進み方も決まりました。新居浜市の代表として県総体に進むチーム、個人の選手は、ライバルを想定して練習に励んでください。もちろん、個人競技の人は自分が一番のライバルとなることでしょう。記録への挑戦に全力を注いでください。惜しくも県総体出場とならなかったチーム、個人は、また新たな目標を立てて、自分自身の進化を、チームとしての進化を止めないように、こつこつ努力していきましょう。

また、東予地区そろばんフェスティバル中学生の部で金賞に輝いた酒井結愛さん、同じく銀賞の酒井翔希さん、おめでとうございます。これからも精進してください。

3年生は卒業アルバムの文化部の部活写真を撮影しました。一生の宝物になるであろう卒業アルバム。いまこの瞬間を大切にしておきましょう。

昨日のふるさと学習での様子のミニ動画です。

YOUTUBEを利用していますが、広告等、本校には一切関係ございません。

なお限定公開としておりますので、YOUTUBE上からは検索できません。