初任者の先生方が村岡先生に続き、研究授業を公開してくださりました。同じ教科の先生も違う教科の先生もみんなが刺激を受けています。いかに楽しくてわかりややすい授業にしていくか、教師として永遠の課題です。何年教師をしていても同じような教材でも、生徒の皆さんは毎年変わるので、生徒の状況に応じてマイナーチェンジを必ず行います。オーダーメイドの服のような感じです。時には根本から見直すこともあるし、文献やICT機器を効果的に使って今までと全く違った授業になることもあります。高度専門職である私たち教師はいくつになっても常に前進していかなければならないのだと思います。

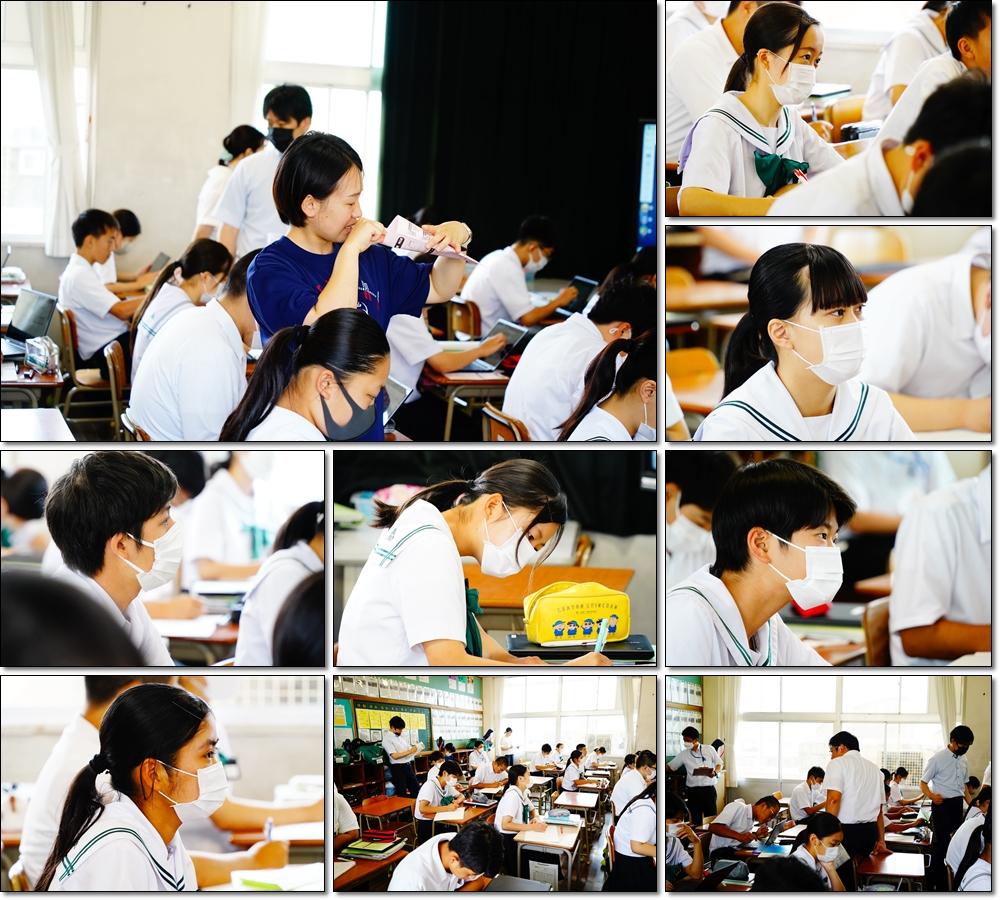

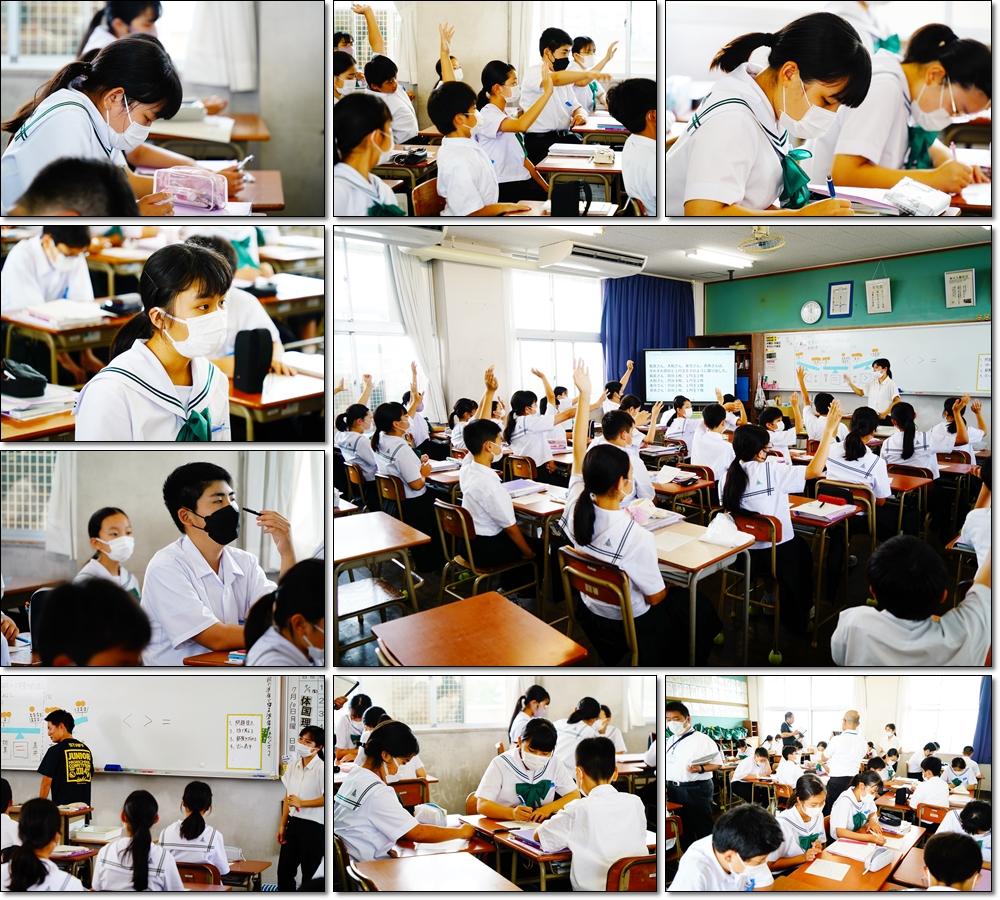

今日はまず、3年理科の谷山先生の授業を参観しました。多くの先生方が見守る中で、これぞICT機器の利用の王道といえるような授業展開でした。生徒たちが自分で個別に膨大なデータバンクであるウェブ上から検索をかけ、調べ学習を行い、まとめるためにスライドを作成し、班員や学級の中でプレゼンしていくというものでした。一番驚いたのは、生徒たちの処理速度です。ものの15分程度で様々な生き物の進化の謎に迫ることができ、プレゼン資料を仕上げたことです。どの班の発表も思わずうなるような内容ばかりで、驚きと感心と感動が一緒に襲ってきた感じです。教えられたことより、自分で調べたことのほうが定着するのはごく当然のことです。あれを先生がすべて教え込んでいては全然面白くありません。進化するにあたった要因に様々な生き物の進化の謎に迫ることでたどり着きました。みんなの活躍もすごかったですが、一緒に授業を参観していたこちらまで楽しかったです。谷山先生、ありがとうござました。

次は、1年数学の前田先生の授業でした。毎日、とても熱心に教材研究に明け暮れている前田先生。どうすれば面白い授業になるんだろうとたった1時間分にも手を抜きません。今回の研究授業のためだけにやっているわけではない前田先生の日常の教材研究の結果が今日の授業でした。不等号関係からは求めることができないという壁に当たり、等式関係からコインの重さを求めることができれば、わからなかったことが分かるようになる。数学の授業では、必ず答えが出ると思っているところにわからないとか、解を求められないといった世界があることもわかり、知的好奇心をくすぐる授業展開でした。方程式という単元に入る導入場面のこの授業の中には、不等号関係や等号関係のこと、文字式を既習済みの生徒たちの思考の流れを切らない等式関係につなぎ、わからないものを求めることができる良さが体感できるものになっていました。これからの授業もとっても楽しみです。手作り教材は大変だと思いますが、わかりやすく楽しい授業には欠かせないものですね。勉強させてもらいました。前田先生ありがとうございました。

大変素晴らしい弁論大会でした。どの弁士もそれぞれの視点で訴えたいことを自分の言葉と表現で伝えてくれました。あっという間の時間で大きな感動を与えてくれました。この弁論に順位をつけるのはどうかと思うくらいでした。

本校代表の飯尾希実さんは「アトリエ」という題名で、校内弁論大会のあの感動を大きく上回る、スケールアップして弁論を行いました。原稿を煮詰めなおし、表現力を高め、一生懸命練習を行ってきたんだなぁということが冒頭からわかるものでした。論旨や展開は他の弁士とは一線を画すものでした。「アトリエ」という美術関係のことかと思いきや、「見る」ということの深さに気づき、人間関係づくりにまで広げていく展開、絵画用語に例えて、人と人との違いを認め、嫌いにもしっかりと目を向け、理解していくことこそが、飯尾さんの一番訴えたいこととなっていました。

魔法のような師匠の一筆で命を吹き込まれる水彩画の世界にどっぷりつかってしまったその飯尾さんの豊かな感性が切り拓いた境地。「見る」ということの深さを感じることができ、その「見る」見方によって同じモチーフ、対象物でも表現が変わり、別の作品になること、だからこそ作品にはその人の心が映し出されるのだと。納得です。色が重なれば重なるほど深みが増す人生のグラデーションというフレーズや暗さが明るさを際立たせ、明るさが暗さに落ち着きを与える人と人とのコントラスト。絵を通してみる世界はこんなにも豊かで美しいというフレーズ、そして最後に、好きも嫌いも等しく本質を「見る」ということが人生というキャンバスを彩る一筆になるなど、心に刺さるキラキラした言葉であふれていました。私の中で間違いなくナンバーワンでした。ありがとうございました。